Il tempo interviene sul lavoro: la documentazione é l'opera?

Vai alla homepage di Il site-specific e la sua vendetta

Indice :

2 La posizione dell'artista nello spazio: coesistenza o antagonismo?

3 La visione dell'opera: quale lo spazio deputato del fruitore?

4 Il tempo interviene sul lavoro: la documentazione é l'opera?

Storia a puntate della singolar tenzone tra Chiara Mu ed il suo spazio di intervento: "Vendetta", installazione site-specific per La Colata Room al CIAC di Genazzano...

Rewind

Quando sono tornata a vedere la Colata Room dopo due settimane, anzi a 10 giorni dall’inaugurazione, la visita è stata sconcertante, tutt’altro che idilliaca.

È vero che a fine giornata ne ho goduto una visione quasi commuovente da lontano, ma da vicino…da vicino è successo altro.

La sostanza utilizzata per produrre la massa rosa, un composto di polpa di carta micronizzata e colla di zucchero, viene utilizzata (nel suo colore neutro) in restauro per attrarre a sé molte delle impurità presenti su materiali lapidei quali statue e bassorilievi.

Sono rimasta in questo modo concettualmente legata all’idea di “sapone”, individuando un materiale che fosse di pulitura se non per il corpo almeno per il luogo.

Mi aspettavo che dopo alcuni giorni la sostanza iniziasse a cambiare colore nei punti in cui l’avevo direttamente apposta su pietre, muro e intonaco. Forse attendevo che questo processo graduale di pulizia interna diventasse visibile, aspettandomi la comparsa cromatica di un giallo/marrone in conflitto con il rosa.

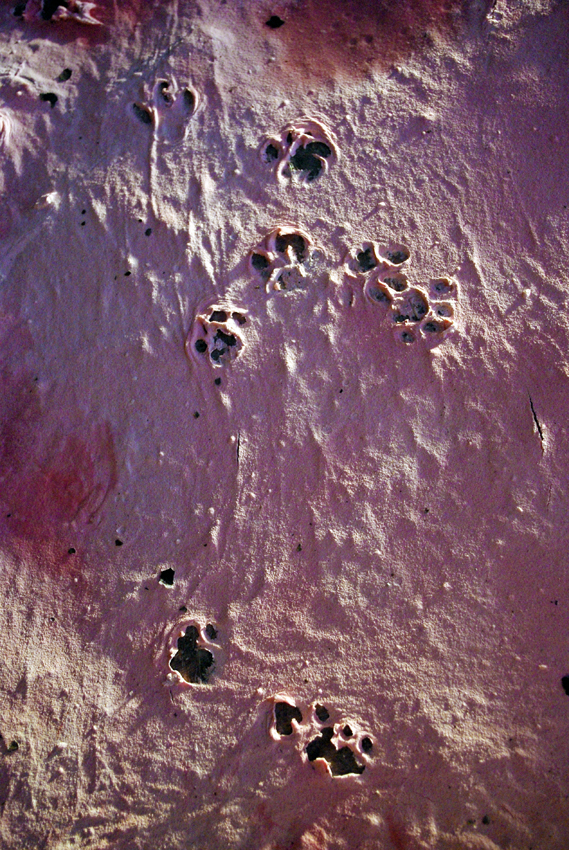

Invece ho trovato altro: parti secche a terra, chiazze di rosa sbiadito/bianco in vari punti e la riduzione sostanziale di volume del composto; ho per altro compreso che si trattava di un processo in ampio divenire.

Non avevo previsto una così evidente evaporazione di acqua dalla materia; avevo infatti valutato (male) che l’umidità intensa della stanza fosse sufficiente a mantenere la consistenza cremosa e “saponosa” così faticosamente ottenuta, avendo giocato a lungo sulle proporzioni del composto e sulla stesura per strati.

Onde evitare un qualsiasi processo di assorbimento della massa da parte del pavimento, l’avevo rivestito di una sottile plastica protettiva, ma non ho considerato che l’evaporazione dall’alto intervenisse a tal punto seppure in pieno inverno.

La permanenza deputata di “Vendetta” nella Colata Room era di un mese e mezzo, dal 14 di Dicembre 2013 al 2 febbraio 2014. Sapevo che ne avrei fatto un qualche mantenimento durante la permanenza della mostra, ma non credo di aver valutato seriamente come mi sarei sentita nell’evenienza di veder sparire l’opera, divorata dallo spazio.

Sono tornata per una revisione successiva sabato 11 Febbraio e ho trovato tutta l’installazione ridotta a poco piu' di una sottile pellicola con ancora qualche chiazza umida.

Davvero mi è parso che la stanza, la Colata Room, avesse mangiato via il lavoro, questa volta divorandolo per massa e non solo per colore come in precedenza. Lo ha lentamente ma inesorabilmente riassorbito a sé, segnando un clamoroso punto a suo favore in questa singolar tenzone tra noi.

Ecco l’ennesimo nodo strutturale (ma perverso) della pratica site-specific. Strutturale perché l’opera, collocata in un contesto non deputato per l’arte, non viene protetta come tale (ovvero come opera che si offre alla contemplazione immutata nel tempo) e subisce “di diritto” l’intervento di agenti esterni, tipologicamente atmosferici e/o interattivi con chi la pratica. Perverso perché si tende a considerare un’intrinseca ricchezza per l’opera il suo trasformarsi nel tempo, modificando la forma, “respirando” e deperendo come il contesto intorno e dunque “diventando” luogo. Questo processo però reca in sé una ovvia perdita, la perdita di come la si è immaginata e realizzata, o meglio la perdita della visione specifica dell’opera che l’artista ha considerato “finale”, “consegnata” all’esperienza del fruitore.

Il nodo di cui parlo è al centro del pensiero critico che si sviluppa intorno alla dematerializzazione dell’opera d’arte, quella riflessione corale emersa alla fine degli anni ‘60 riguardo l’arte concettuale (Lucy Lippard ne riporta le tracce nel suo testo seminale “Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972”) e in merito alla fenomenologia della Land Art.

Dalla declinazione di quest’ultima in America nel notabile lavoro di R.Smithson a quella inglese nelle opere di A.Goldsworthy, l’ossessione per il decadimento e e la disintegrazione è radicale, identificando l’opera non più con il prodotto finito bensì con il processo, sia quello dell’artista nel realizzare il lavoro sia quello del tempo/spazio e della natura nell’intervenire su questo.

La decadenza dell’opera dunque viene considerata una fase di svolgimento della stessa, come insegnano la sparizione e le varie emersioni della Spiral Jetty (il capolavoro di R.Smithson) nel Great Salt Lake dello Utah.

Mi sono abituata nel tempo alla dinamica effimera di questa pratica, al punto da trasformare in un personale rituale la distruzione del mio lavoro.

Lo smonto in totale solitudine alla fine della mostra, riportando lo spazio al grado zero, come se nulla lo avesse mai contaminato.

In questo caso però la prematura dipartita di “Vendetta” – verificatasi ben prima che la mostra chiudesse – mi ha fatto confrontare con la realtà viva di non poter più mostrare e condividere ciò che avevo realizzato in origine. Ho percepito che non si era solo persa la forma, ma anche l’identità del mio lavoro, non esisteva più infatti la massa cerosa di sapone rosa pronta a dilagare fuori con incedere silente.

Parlandone con più persone, quelle presenti nel luogo e dunque testimoni del deterioramento dell’installazione, ho (interessantemente) ottenuto da tutti la stessa risposta; una risposta che ho però ritenuto stridente con le scelte da me compiute fin qui.

Mi è stato detto quanto fosse “così interessante” mostrare il segno devastante del tempo sul lavoro, che questo era in fondo sufficiente per definire l’opera in sé in quel contesto e che a limite, per recuperare il mio senso di visione, avrei potuto esporre la documentazione fotografica (del come era il giorno dell’inaugurazione) o fuori o accanto all’opera morente.

Ho ricominciato a farmi ennesime – ruminanti – domande da sola, ormai una condizione data nello svolgersi di questo percorso lavorativo al CIAC.

La prima su tutte: se avessi voluto impostare questo mio intervento nella Colata in chiave “dimostrativo-narrativa”, avrei potuto adottare altre scelte ben prima di giungere a questo punto?

Avrei potuto ad esempio decidere di lasciare lo spazio vuoto, mettere una sedia al centro e raccontare ai miei visitatori come immaginavo la stanza e perché? Trasformando il mio lavoro in un intervento perfomativo accogliente e interattivo? Avrei potuto editare il materiale video del dialogo con i visitatori mentre cuocevo la cenere, raccontando del mio fallimento nel rifare la storia del luogo?

Ovviamente si, avrei potuto perseguire queste strade e molte altre, producendo in ogni caso un lavoro incentrato sul tessuto del contesto.

Eppure in questo percorso ho visibilmente fatto una scelta diversa, radicale a mio modo. Ho voluto relazionarmi con una dimensione puramente materica e spaziale, perseguendo la quale ho accettato immediatamente che fosse l’installazione a dover parlare del suo esistere nel luogo, non volendo altre mediazioni possibili se non il testo introduttivo che ho scritto per il museo e i visitatori.

L’ipotesi di collocare fotografie accanto all’installazione ancora “viva”, ovvero ancora lì a darsi agli occhi altrui, mi è sembrata a dir poco irresponsabile da parte mia; un cedere su tutta la linea rispetto a ciò che volevo l’opera fosse in grado di comunicare con immediatezza da sé.

Non mi interessava imporre un doppio confusivo al fruitore, un discorso meta-testuale sulla pelle del lavoro agonizzante, né suggerirne enfaticamente una visione storicizzata proprio attraverso la presenza della documentazione in situ.

Che valore estetico e concettuale ha mostrare l’opera e la sua documentazione in un contesto in cui il lavoro è ancora “presente”? In questo caso la documentazione diventa l’opera? Ne possiede la stessa intensità e forza comunicativa e soprattutto può assolvere al compito di permetterne una fruizione diretta?

Che ruolo abbia oggi assistere allo svolgimento di un’opera d’arte live è materia di lunga e complessa speculazione, essendo la realtà incessantemente ‘mediata’ da nuovi linguaggi e nuovi media che continuano a ridefinire semanticamente se stessi e il valore della rappresentazione che restituiscono del reale. P. Auslander (Liveness: Performance in a Mediatized Culture, 1999) afferma che seppure non sia più possibile storicamente parlare di aura dell’opera, il cuore pulsante di un evento performativo rimane la capacità che hanno corpi ed immaginazioni di condividere un tempo e spazio specifico, interagendo tra di loro anche in condizioni di ruolo ben diverse e definite. Non è infatti la stessa cosa osservare avvenimenti dal vivo e rivederli da uno o più punti di vista prodotti della videocamera che li riprende.

Non a caso nella teoria della Performance Art è rimasta indelebile la nota citazione di Peggy Phelan tratta da “Unmarked: The Politics of Performance (1993) per cui: “l’unica vita della Performance è nel presente, non può essere salvata, registrata, documentata e non può partecipare nella circolazione della rappresentazione delle rappresentazioni: una volta che compie questo passo diventa qualcos’altro”.

L’unicità di un accadimento è direttamente proporzionale alla possibilità che si ha di farne parte, di “esserci” e tenerne una memoria, esistere qui ed ora.

Non intendo mettere qui in discussione il valore fondamentale del documentare opere d’arte, soprattutto quelle che si determinano grazie ad un specifico frame di tempo e spazio.

Per queste pratiche (proprio le mie) è in particolar modo prezioso generare un discorso che tenga viva la presenza delle stesse in un’ottica di confronto e continua analisi sull’operato e sulle sue ragioni.

Ma aderisco “ontologicamente” all’idea che la documentazione non ha e non può produrre lo scarto di intensità che una fruizione diretta garantisce, che si ami l’opera davanti a noi o no. Dunque, una volta prodotto il lavoro, la mia successiva fatica (a volte immane perché molto spesso non sostenuta dagli stessi apparati che dovrebbero essere, almeno sulla carta, addetti professionalmente a questo) è quella di promuoverne la visione diretta, chiamando ad un’assunzione di responsabilità ogni tipo di fruitore, che sia l’indaffarato addetto ai lavori o il visitatore generico; ovvero assumersi l’onere di com-prendere e godere di qualcosa che non vuole darsi solo come pensiero ma come esperienza.

Nonostante “Vendetta” sia un’installazione e chiaramente non una performance e nonostante si offra apparentemente in forma statica all’occhio di chi la fruisce, ho considerato del tutto performativo ogni mio macchinare intorno a lei nonché la sua graduale sparizione nello spazio.

Ho altresì valutato che vi fosse ancora tempo per un ulteriore divenire, ancora tempo per restituire il colpo ricevuto dalla Colata… nella dinamica di quest’epica stupida tra noi.

Dunque niente fotografie apposte a latere, nessuna pacificazione.

Next: Lasciare la presa o ri-attuare la visione?