L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Mousse Anno 10 Numero 49 estate 2015

Dora Budor

Kathy Noble

The way they have sex is to cuddle, then this strange ectoplasm liquid comes out of different parts of their bodies

DORA BUDOR

The way they have sex is to cuddle, then this strange ectoplasm liquid comes out of different parts of their bodies

by Kathy Noble

MARTINE SYMS

The Unreliable Narrator

by Aram Moshayedi

SQUIRRELS TO THE NUTS

by Chus Martínez

ON THE COPY

by B. Funcke, M. Robecchi, I. Cheng, L. Gillick, D. McClean, K. Goldsmith, D. Bader, N. Currie, M. Clark, grupa o.k.

Copying: A Primer

by Bettina Funcke

Synchronicity

by Michele Robecchi

Simulation

by Ian Cheng

Fake

by Liam Gillick

Reflection

by Kenneth Goldsmith

Counterfeit

by Daniel McClean

Impersonation

by Darren Bader

Cover

by Nick Currie

Remake

by Martin Clark

Reproduction

by grupa o.k.

L’IMITATION

by Philippe Pirotte

WALTER IN THE AGE OF BENJAMIN

by Jens Hoffmann

JIM NUTT

Look Hard

by Hans Ulrich Obrist

LEIDY CHURCHMAN

Dear Diary, a Hungry Look and a Lion’s Meal

by Andrew Berardini

ALBERT SERRA

Singularity

by Barbara Casavecchia

OTHER FUTURES

by Angie Keefer

THE 80S: IT’S NEVER TOO LATE TO BE WHAT YOU MIGHT HAVE BEEN

by Kelly Taxter

YURI PATTISON

The Erosion of Reality

by Bart van der Heide

RACHEL ROSE AND BEN RUSSELL

We Have Always Been in the End Times

by Lauren Cornell

BEHIND THE WORK OF MICHAEL SNOW AND SHARON LOCKHART

by Andréa Picard and Andrea Lissoni

ALDO TAMBELLINI

Dark Matter: The Cosmic World of Aldo Tambellini

by Ute Meta Bauer

NANCY LUPO AND HAYLEY SILVERMAN

You Are What You Eat

by Laura McLean-Ferris

F.MARQUESPENTEADO

Spanning a Decade or More: Slants in the Work of f.marquespenteado

by Tobi Maier

A BRIEF—AND PROLONGED—HISTORY OF TRAUMA IN CONTEMPORARY ART

by Jennifer Allen

We don't need a dislike function: post-internet, social media, and net optimism

Andrew Durbin

n. 43 aprile-maggio 2014

The Screen as the Body

Elisabeth Lebovici

n. 32 febbraio-marzo 2012

Chantal Akerman

Elisabeth Lebovici

n. 31 dicembre 2011-gennaio 2012

Geoffrey Farmer

Monika Szewczyk

n. 30 settembre-ottobre 2011

Art Society Feedback

Emily Pethick

n. 27 febbraio-marzo 2011

Reading is writing

Gigiotto Del Vecchio

n. 26 novembre-dicembre 2010

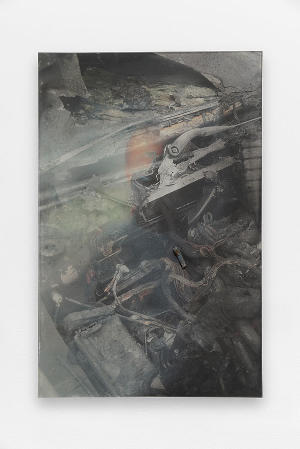

Courtesy: the artist and New Galerie, Paris

Courtesy: the artist and New Galerie, Paris

Courtesy: NoirmontArtProduction, Paris

Kathy Noble ha incontrato Dora Budor – un’artista di origine croata che vive a New York – per parlare dell’influenza del cinema sul suo lavoro che intreccia finzione scenica ed esperienza reale. Muovendo dal cyberpunk e dalla simbiogenesi, il lavoro di Budor arriva ad esplorare gli innumerevoli turbamenti e le politiche sottese al corpo e alla mente umani, fissando lo sguardo su cicatrici fisiche, infezioni, malattie, invecchiamento, sopravvivenza psichica e rapporto “linfatico” fra corpo e ambiente fisico. Prendendo in esame le idee legate alla fantascienza – dalle inquietanti visioni di David Cronenberg ai successi hollywoodiani – i lavori di Budor vedono il cinema come uno spazio in cui costruire mondi alternativi per affrontare criticamente tematiche e ansie contemporanee – dall’apocalisse ecologica all’evoluzione dell’intelligenza artificiale – e inserirle in una più ampia visione sugli effetti di fantasie consce e inconsce in relazione all’esperienza “reale”.

Kathy Noble: Quando hai iniziato a prendere a soggetto del tuo lavoro film o lungometraggi, e perché?

Dora Budor: Hanno incominciato a interessarmi fin da giovanissima. Sono cresciuta in Jugoslavia, dove mio nonno era un attore televisivo e teatrale, e mia nonna una delle prime registe televisive. I miei genitori erano ambedue pittori e mi portavano continuamente a vedere cinema d’essai. Ricordo di aver visto i film di Fellini e Bergman intorno ai sei anni, e di essere stata totalmente incapace di capirli.

KN: Ti sono piaciuti?

DB: Sì, pur senza comprenderli a fondo. Mi ricordo di aver amato moltissimo Amarcord (1973) – riuscivo a capirlo perché i personaggi erano pazzi e teneri allo stesso tempo. Mi ricordavano la mia famiglia dove ciascuno aveva la sua storia peculiare. In particolare, ricordo la scena in cui lo zio pazzo Teo si arrampica su un albero e urla: “Voglio una donna!”, e poi gli infermieri dell’ospedale psichiatrico sollevano una scala per riportarlo in manicomio. “Tutti, a volte, siamo matti”, sospira più tardi suo fratello. Mio nonno fumava tre pacchetti di sigarette al giorno e la cenere gli cadeva negli squisiti pranzi che preparava per ore. Scriveva poesie, e all’età di sessantacinque anni è finito per diventare generale nella guerra jugoslava. Mi ha anche insegnato a sparare come un cecchino! A mia nonna piaceva bere molto, era una specie di selvaggia. E i miei genitori erano “normali”; ma, a paragone con le altre famiglie della mia scuola, non completamente. Ricordo quando i miei compagni hanno visto mio papà frugare fra mobili e immondizia in strada, cercando alcune vecchie stampe, ero così imbarazzata che dopo ho urlato: “Vorrei solo che i miei genitori lavorassero in banca e fossero normali!” Ho iniziato ad andare ai film festival da adolescente, ma l’industria dei film di cassetta era considerata volgare.

KN: Ma il tuo lavoro tratta di questi film popolari pieni di cliché.

DB: Avevo visto alcuni film commerciali, ma quando, sette anni fa, mi sono trasferita negli Stati Uniti, un mio amico mi ha portata al cinema e l’esperienza è stata radicalmente diversa da quella europea. La gente era coinvolta nella visione come in una specie di evento pubblico. Dieci amici, tutti insieme, mangiavano pop corn e gridavano ai personaggi sullo schermo. Era qualcosa di molto diverso dall’esperienza solitaria del cinema d’essai cui ero abituata.

KN: Sì, questo è vero! Ho fatto la stessa esperienza in un cinema di Los Angeles – il pubblico era così entusiasta e rumorosamente partecipe, come in un’esperienza di massa condivisa. L’inglese repressa che è in me era molto confusa.

DB: Tutti mostravano una forte reazione emotiva e un coinvolgimento con ciò che avveniva sullo schermo, e questo mi ha molto emozionata.

KN: Spesso si parla di cinema come di un’esperienza collettiva.

DB: Ho anche notato come gli americani si rifacciano alla televisione e al cinema nella loro vita quotidiana, molto più di quanto non facciano gli europei.

KN: Quasi come se queste cose non fossero finzioni ma parte della loro realtà emotiva?

DB: Sì. È una sorta di retaggio culturale americano che certamente artisti come Warhol hanno intercettato. E durante la mia prima settimana a New York mi sembrava davvero di vivere in un set cinematografico, dal momento che riconoscevo quegli ambienti, avendoli già visti al cinema.

KN: Le architetture diventano, in un certo senso, a loro volta, dei personaggi.

DB: Si è trattato di una forma estrema di déjà vu, qualcosa di surreale. Ho iniziato a ricercare materiale e allestimenti scenici, puramente per ossessione. Volevo sapere come queste cose fossero strutturate, messe in scena, create e presentate.

KN: Quindi stai analizzando questa storia della predominante massificazione occidentale in senso inverso, da esterna, come se tu fossi l’“altro”.

DB: Curiosamente, mi sento parecchio straniera. La cinematografia europea è estremamente diversa. Quindi, tutto ciò mi ha aiutato a comprendere la cultura americana e il modo in cui la gente comunica.

KN: Sembra che tu stia mettendo in atto qualcosa di simile a un’investigazione antropologica legata agli strumenti e ai meccanismi usati nella produzione.

DB: Sono rimasta affascinata dai tropi che si ripetono. I film commerciali, a un livello superficiale, potrebbero sembrare divertenti e senza spessore. Ma ci sono molti diversi sotto-livelli di rapporti politici e sociali o testimonianze che vi si manifestano.

KN: Sì. Alcune linee narrative sono ripetute all’infinito e divengono parte delle “reali” narrazioni sociali in cui viviamo, sebbene fittizie – come una specie d’indottrinamento soffuso o nascosto di certe politiche, comportamenti o schemi di pensiero.

DB: Sì, e i generi – come la fantascienza o l’azione – lo confermano. Se consideri i successi cinematografici nell’ambito della fantascienza, ci sono specifici argomenti su cui ci si focalizza simultaneamente. Quest’anno si è trattato dell’intelligenza artificiale, con film come Transcendence (2014) ed Ex Machina (2015), o Lucy (2014). Ma due o tre anni fa si trattava dell’imminente apocalisse e del riscaldamento globale che avrebbe distrutto il mondo – con scenari riguardanti ciò che sarebbe successo dopo, per ricostruire l’umanità, come Snowpiercer, After Earth o Pacific Rim (tutti del 2013).

KN: Quindi questi film si ricollegavano alle situazioni sociali e politiche reali del momento, creando paradigmi fittizi di ciò che stava succedendo nella realtà.

DB: Gli scienziati e i ricercatori stanno esplorando questi campi attraverso una ricerca sperimentale e filosofica. Il film è come un parco giochi completamente aperto dove puoi, di fatto, immaginare e testare questi scenari nelle forme speculative più estreme. I film permettono a queste proiezioni di diventare, temporaneamente, realtà.

KN: Perché ti sei interessata in particolare di fantascienza – per questo rapporto fra realtà e immaginazione? In qualche modo la fantascienza sembra avere caratteri religiosi – come una forma di creazione di miti e di sistemi di credenza, o di realtà alternative.

DB: Ho amato Blade Runner (1982). Da ragazzina seguivo il cyberpunk. Ma i film tradotti in croato erano davvero bizzarri: versioni di serie B o C di libri cyberpunk. Ho sviluppato un’ossessione per gli scenari futuri: come saremmo diventati, in che modo i nostri corpi si sarebbero evoluti o degradati? Come sarebbero cambiate le nostre emozioni quando fossimo diventate creature diverse? Saremmo stati ancora umani se avessimo gradualmente integrato l’intelligenza artificiale nelle nostre vite? Quali sarebbero stati i limiti di un essere umano?

KN: Quindi che cosa comporta essere un “umano”? È la nostra coscienza che ci rende “umani”?

DB: Questa è la domanda che Transcendence e tutti quei film sull’intelligenza artificiale si pongono. Ma certamente si tratta di una questione reale per gli scienziati che lavorano oggi. Sono vari gli approcci che compaiono – per prima cosa la paura che i robot prendano il posto dell’umanità, diventando più evoluti di noi e distruggendoci, in modo darwiniano. M’interessa maggiormente l’idea della “simbiogenesi” di cui ha scritto Donna Haraway nel libro When Species Meet (Posthumanities), 2007.

KN: Tutte le sue riflessioni su questa questione sono iniziate negli anni ’80, quando ha scritto il Manifesto Cyborg del 1983, che era estremamente radicale e amalgamava il tutto attraverso un deciso orientamento politico socialista-femminista. L’ho riletto recentemente quando stavo scrivendo di Lynn Hershman Leeson, che a sua volta era molto in anticipo rispetto ai suoi tempi nell’esplorazione del rapporto fra uomo e tecnologia e di forme alternative di “esistenza”.

DB: E il libro di Haraway The Companion Species Manifesto, del 2003, sull’importanza del rapporto fra cani e uomini nell’evoluzione umana è fondamentale – vi si dice che le specie non competono l’una contro l’altra e non c’è bisogno di distruggersi per evolversi, ma le cose possono evolvere in relazione l’una all’altra. Se i robot o l’intelligenza artificiale cominciassero a esistere in maniera massificata nel mondo umano e divenissero più “umani”, allora avremmo necessità di evolverci insieme.

KN: Il che ci fa tornare alla domanda riguardo a ciò che consideriamo “umano”. Umano significa forse un essere senziente con processi di pensiero unici? In rapporto al tuo recente lavoro, il fatto che tu usi materiale scenico che è stato creato e usato nei film, sembra feticizzare l’esistenza di queste cose. Sebbene tu sostenga di essere un’estranea rispetto alla cultura americana, piuttosto che una critica, questo atteggiamento assomiglia a una sorta di amore, o alla volontà di possedere una parte di quell’industria.

DB: La comunità che ruota intorno alla memorabilia dei film idolatra quegli oggetti. Tutti i suoi adepti conoscono la loro provenienza e sanno quali personaggi abbiano usato cosa e in quali scene. L’attore che lo tocca è digitalizzato ed esisterà per sempre. Tutti hanno le “due” copie – la loro esistenza fisica “reale” e quella digitale. Hanno le loro personali storie fittizie. Ricordiamo queste scene come se esistessero, un tipo di realtà alternativa all’interno della nostra consapevolezza collettiva.

KN: Beh, è del resto parte della storia umana o di una forma di coscienza condivisa.

DB: Ma questi oggetti sono anche circondati da tristezza, dal momento che la loro vita reale non è mai perfetta come quella sullo schermo. Lo si constata nella pittura scheggiata e nella falsità, o nel davanti perfetto e nel retro incompleto, riempito con schiuma espandibile. Questi oggetti sono creati per esistere come immagini perfette solo sullo schermo.

KN: Non sono molto diversi dai set dei palchi e dagli oggetti scenici teatrali. Esistono come immagini temporanee.

DB: Quando ci lavoro, provo a rianimarli.

KN: A riportarli in vita.

DB: Credo che molto del mio lavoro consista nella rianimazione.

KN: Il rapporto fra il corpo e la coscienza, o fra le sensazioni fisiche e quelle psicologiche?

DB: Sì. Li trasformo in attori di una nuova narrazione. Ma essi permangono ancora in uno stato fra la vita e la morte. La serie “The Architect…,” 2014, che consiste in lavori a muro elettrici infestati – contiene della vita, dal momento che questi lavori sono abbastanza familiari da assomigliare a sistemi di un corpo umano. Oppure le sedie che “respirano” con le protesi di Bruce Willis dal film Surrogates (Mental Parasite Retreat 1 e '2, 2015).

KN: Sto pensando alla frattura fra l’interno e l’esterno nel tuo lavoro, e a ciò che significa in termini di un corpo fisico e di uno psicologico, dal momento che ti rapporti a corpi squarciati, feriti. La lacerazione fisica è anche metafora di una lacerazione psicologica o di uno stato di sofferenza?

DB: Uso spesso protesi di cicatrici o di ferite create per i film. Quando sono applicate alla pelle degli attori, esse appaiono credibili e diventano reali. M’interessano i corpi che hanno delle storie – che cambiano e sono intaccati dagli eventi che accadono loro. Il corpo sopravvive a quegli eventi. Questi non sono corpi dati per natura, ma ingegnerizzati dall’esistenza nel mondo. Trovo le cicatrici potenzianti, come ricordi e “oggetti” che raccontano una storia.

KN: Sono incarnazioni fisiche di qualcosa che, probabilmente, è stato anche psicologicamente traumatico.

DB: Sì. Fra i film di David Cronenberg, soprattutto Crash si lega a questo aspetto in particolare, e al modo in cui le ferite si trasformino, a loro volta, in personaggi; a come il corpo possa essere lacerato e penetrato in così tanti modi diversi. I corpi maschili diventano corpi “femminili” attraverso le loro ferite. Credo che ciò, in qualche modo, inverta il ruolo biologico del genere.

KN: Credo che la maggior parte dei film di Cronenberg riguardi la relazione fra la mente e il corpo e anche fra il pensiero conscio e l’inconscio, che si manifesta da queste aperture nel corpo – come se l’inconscio stesse grondando, o penetrando, nella coscienza.

DB: Sì, parassiti o cose che penetrano il tuo corpo, oppure che colano da esso. Nel suo secondo film, Crimes of the Future', 1970 – che è ambientato nel futuro, ma che in realtà sembra svolgersi in un qualche paese socialista dell’Est Europa – dopo che un morbo catastrofico, risultato da prodotti cosmetici, ha decimato l’intera popolazione di donne sessualmente mature, esiste un mondo di soli uomini. Il modo in cui essi praticano il sesso è accarezzandosi finché questo strano liquido ectoplasmatico viene fuori da diverse parti del loro corpo, come un piede o un capezzolo.

KN: Assomiglia a qualcosa di simile alla lattazione, come la fuoriuscita di latte prodotto dalle ghiandole mammarie, non necessariamente a qualcosa di sessuale.

DB: Qualcosa a metà fra il latte e lo sperma, e altri fluidi corporei. Leggevo un libro sui virus – A Planet of Viruses (2011), che discute su come la parola “virus” sia nata. Prima i virus venivano chiamati “fluidi contagiosi viventi”, ma più tardi abbiamo ereditato quel termine dall’Impero Romano, dove significava, nello stesso tempo “veleno di serpente” e “seme di un uomo”. E ciò si ricollega all’idea del corpo del film come virus – sia in termini visivi che in termini narrativi. Come un virus, esso è “vivo” in qualche modo, tuttavia non completamente. Si replica e si diffonde velocemente attraverso lo spazio e le persone. Nello stesso modo in cui i virus sono portatori di geni, i film recano codici, informazioni e significato.

KN: Sì, e poi gli stessi costrutti sono reinterpretati e ripetuti.

DB: E possono mutare e cambiare. E poi penetrano il corpo dello spettatore, che ne diviene il portatore. Cronenberg ne ha parlato. Queste idee hanno ispirato le opere della mia mostra “The Architect’s Plan, His Contagion, and Sensitive Corridors” (2015) alla New Galerie. Volevo che i lavori, in qualche modo, infettassero lo spazio e si propagassero come un morbo.

KN: Questi lavori, a loro volta, assomigliano a corpi infetti, completamente lacerati, feriti o guasti. Sei chiaramente attratta da una forma di abiezione.

DB: Ho reso tutto più vivo. Le sedie “respiravano”, lo potevi udire e ne osservavi la leggera pulsazione. Mi piace creare una tensione tra seduzione e repulsione.

KN: Sì, è ciò che intendevo con il termine “abiezione”. Il fascino del ripugnante.

DB: Volevo fondere i corpi con l’ambiente o con le architetture in cui viviamo. Gli oggetti che tocchiamo e abitiamo diventano più simili a noi e noi più simili a loro. E anche mostrare il rapporto fra il corpo e l’infrastruttura di un edificio – le tubature e fili elettrici che lo percorrono per mantenerlo vivo con acqua e calore.

KN: Le architetture come entità viventi.

DB: Abbiamo costruito ambienti per ospitare i nostri corpi. Sto creando delle sculture per una personale all’Istituto Svizzero di New York che è un ibrido di arterie e vene, radiatori e infrastrutture per il riscaldamento. Stavo pensando al modo in cui le energie viaggiano attraverso i “corpi”. Le sculture spunteranno dal pavimento e dai muri. Ho pensato anche alle parti viventi di un edificio. C’è un tipo di sporcizia peculiare di New York che appare anche nei film, in metropolitana o nelle sordide riprese di Chinatown, con muffe e altre cose crescono sulle infrastrutture.

KN: Credo che questo genere di crescita di sporcizia e di batteri evochi l’abiezione della fantascienza o dell’horror, dove ciò che è “naturale” muta e si trasforma in un altro essere, o in un’entità che è incontrollabile.

DB: E questo ci riporta a Donna Haraway, nel senso che abbiamo bisogno di vivere con queste cose e di lavorare con esse, piuttosto che combatterle. La fantascienza è anche molto freudiana.

KN: Sì, totalmente, in particolare in rapporto a ciò che è nascosto e invisibile e che diviene visibile o ricordato – il perturbante – o l’inconscio che emerge e diventa una realtà. A cos´altro stai lavorando in questo momento?

DB: Sto lavorando a una serie di fotografie per le quali ho ingaggiato cinque artisti degli effetti speciali perché lavorino sullo stesso modello con trucco e protesi. Ho chiesto loro di creare la donna più vecchia del mondo. La loro interpretazione è stata molto varia.

KN: Credo che sia un imperativo sociale essere disgustati dai nostri corpi in decadimento.

DB: Quando siamo andati a filmare per strada, la gente ci fissava con insistenza. Fino a un certo punto era possibile vedere che si trattava di una finzione, di una maschera, ma essendo molto credibile, era affascinante osservarla, faceva nello stesso tempo credere e dubitare della sua realtà. Per di più, la vecchia faccia sormontava un corpo molto giovane, e questo influiva pesantemente sul comportamento della modella e anche sul modo in cui io mi relazionavo a lei. Non abbiamo creato, o fatto interpretare, un vero e proprio personaggio, ma qualcosa che era psicologicamente molto diverso e toccante a ogni versione.

KN: Che cosa ti ha spinto a pensare alla fisicità dell’invecchiamento?

DB: In un certo senso, questo lavoro riguarda il tempo. Che è certamente un’indicazione molto generica. Ma, come teniamo traccia del tempo? Cosa sono questi momenti di degradazione che lo segnano?

KN: Si tratta anche di una costruzione psicologica della tua coscienza che può cambiare, senza il sistema di marcatori vigente.

DB: Tenendo traccia del tempo attraverso l’aspetto della modella, cambiano le nostre sensazioni e reazioni. Ma anche – come dice Ted Pikul nel film Existenz: “Mi preoccupo molto del mio corpo”. Anch’io, me ne preoccupo molto!

KN: Pure io! Nel senso che ho una paura ipocondriaca che sfugga al mio controllo.

DB: Sì. Non si tratta solo di essere giovane, ma anche di essere abile. Quando sei “sano”, non sei un fardello per gli altri. Soprattutto ciò vale nella società americana, con il sistema sanitario attuale.

KN: Il corpo è un sito politico. Se non sei un corpo capace di lavorare, allora sei un problema sociale. E quest’idea è terrificante, ma appare anche assolutamente concreta in rapporto alle recenti decisioni del governo britannico riguardo alla salute mentale e fisica e alla disabilità in rapporto ai servizi e al lavoro. Divieni un onere sociale perché sei ritenuto un onere finanziario.

DB: Appena hai compiuto diciott’anni, in America ti allontani dei tuoi genitori. Sono cresciuta in un paese socialista dove i figli vivevano con i loro genitori fino a trent’anni, persino da sposati. È un po’ come far parte di una tribù. In America invece funziona come la sopravvivenza del più adatto.

KN: In un certo senso, per essere un cittadino di successo, devi mantenere il “controllo” sul tuo corpo. Raggiungere questo controllo sull’invecchiamento, sulla salute e sull’apparenza fisica significa superarsi e ottenere di più, e quindi essere “migliore”. Un buon robot.

DB: Esattamente. Ma chi può immaginare di svegliarsi nei panni di un quattrocentenario? Come ti apparirebbe il mondo?

KN: Conosci il lavoro di Aubrey de Grey? È un gerontologo biomedico che ha tenuto una conferenza con Cécile B. Evans e me. De Grey crede che, risolvendo le cause dell’invecchiamento mitocondriale, usando la medicina rigenerativa, potremo vivere fino a 1500 anni nel prossimo futuro. La reazione degli spettatori non era determinata dalla verità scientifica, ciò che li turbava era come la vita sarebbe potuta sembrare o essere. Avresti ricordato la tua vita? Avrebbe avuto un qualche significato? La costruzione del significato per noi è determinata dalla scansione del tempo, e anche dalle tappe conquistate durante quel tempo.

DB: Si diverrebbe pigri e privi di sensazioni, dal momento che niente avrebbe importanza? Dove sarebbe l’urgenza?

KN: Il decadimento e la morte sono spaventosi. La morte è la mia più grande paura – dal momento che non posso immaginare la scomparsa della mia coscienza. Ma l’idea di andare avanti per sempre è ugualmente terrificante.??

DB: In ciò consiste l’inferno. Essere umani per sempre significa soffrire.