Di Ermanno Cristini

E’ sempre più difficile seguire la tentacolare estensione della Biennale di Venezia e questa mostra di Enwezor non facilita.

Stabilito che la moltiplicazione è solo ed esclusivamente il portato congiunto delle ragioni del mercato e dell’industria turistica, il primo dubbio sorge al cospetto di una Biennale che viceversa vuole proporsi come momento di coscienza critica.

Da questo punto di vista la foto del

curator sulla copertina di

Vogue Uomo sembra restituire la “nudità” di questa esposizione, inghiottendo nella patinatura del magazine la “vocazione politica” del curatore e di conseguenza della corpulenta schiera di artisti coinvolti.

Sorge allora la prima domanda: è possibile sfuggire unicamente con la forza propositiva delle idee ai meccanismi della macchina economica e mediatica che muove la Biennale? Difficile, ma se sì, credo che la strada passi anzitutto attraverso l’abbandono radicale della dimensione quantitativa: nel frastuono occorre avere il coraggio di parlare sottovoce, ai limiti della percettibilità.

Ha ragione Manuela Gandini quando scrive su

Alfabeta 2: “Allora, l’usurata figura dell’

Angelus Novus, si impone ancora una volta con tutta la sua forza dando adito alla storica domanda che Merz aveva riscritto al neon: “Che fare ?”. Fare silenzio.”

Per fare silenzio, se vogliamo che l’

Angelus si imponga, dobbiamo pensare, la prossima volta, ad una Biennale piccola, in un’unica sede, con pochissimi artisti.

Nessuno spettacolo e un segnale deciso per dire che l’industria culturale ha fatto il suo tempo e trascinata anch’essa nel rovinio di una crisi di sistema irreversibile non resta che guardare alla cultura fuori dall’intrattenimento e come fatica dell’impegno. Utopia? Eppure necessaria se si vuole che la coscienza critica non sia chiacchiera da salotto ma il tramite di una visione. La visione presuppone un orizzonte e l’orizzonte si può solo tratteggiare con uno sforzo di immaginazione.

L’utopia è proprio, al di là di tutto, la cosa che manca di più in questa Biennale, a dispetto del titolo, perché la proiezione nel futuro comporta necessariamente una capacità immaginifica.

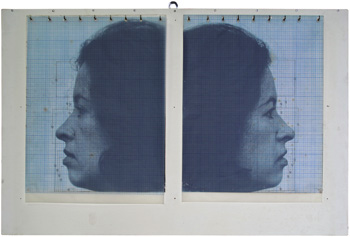

La mostra di Enwezor presenta anzitutto una caratteristica evidente: rimarca un bisogno di impegno come tema centrale della ricerca artistica contemporanea. Lo fa con un respiro internazionalista e con un’attitudine scrupolosa nell’indagarne le diverse declinazioni. Ma la seconda caratteristica, altrettanto evidente, è che tale bisogno cerca i propri riferimenti negli anni settanta. L’ossatura della mostra ai giardini, che esprime con più chiarezza il disegno curatoriale di Enwezor, ha i propri pilastri in artisti come Fabio Mauri, Hans Haacke, Teresa Burga, Adrian Piper, presenti anche con opere storiche. Valga ricordare per tutti il lavoro sul

Manhattan Real Estate che è del 1971 e inaugurava uno spostamento del concettuale dalla dimensione metalinguistica a quella di analisi direttamente politica e che, pure dal punto di vista spaziale, occupa il centro del Padiglione centrale ai giardini, come se fosse insomma una sorta di cuore della mostra. E comunque non si può non considerare che il Leone d’Oro per

All the World’s Futures è andato ad Adrian Piper, classe 1948.

Non ho nulla contro gli artisti storici, ma il fatto è che tali presenze, alla fine, restano le forme più convincenti del disegno di Enwezor. E se in questo modo si impongono come un riferimento imprescindibile per la ricerca contemporanea che voglia ritrovare una dimensione etica e di impegno politico (cosa a cui io personalmente credo e di cui in altra sede mi sto occupando), essi in pari tempo agiscono da cartina di tornasole delle fragilità e dei limiti delle espressioni di oggi.

Come ci insegnava Benjamin, il futuro si disegna in quegli istanti in cui frammenti del presente e del passato si incontrano stabilendo una tensione dialettica. Se tale tensione non c’è il presente viene inghiottito dal passato o viceversa, e non c’è futuro.

Le fragilità sono evidenti soprattutto nella mostra all’arsenale, dove la ricerca contemporanea non solo è fagocitata dentro il “grande numero” ma è anche spesso appiattita in una sorta di politichese di maniera.

Un verbo di cui è protagonista sicuramente il ricorso all’archivio, al documento e al video-documento. Scelta linguista diffusa da qualche anno e anche pienamente giustificata per tante ragioni, ma che, salvo eccezioni, finisce con ridursi a tradurre un impegno di circostanza più che di sostanza. Haacke faceva ampio uso degli archivi e dei documenti come scelta politico-estetica, ma al suo cospetto, tragicamente, la maggior parte dei lavori contemporanei rivelano tutta la loro debolezza.

Ciò che manca è lo slancio che contraddistingueva la stagione di Haacke e che dava potere immaginifico anche e proprio all’aridità dei suoi schemi.

Perché, quella rinuncia all’estetico, che allora aveva in sé paradossalmente una forte valenza estetica, spogliata della propria capacità di partecipare ad una visione si riduce ad estetismo.

E la visione di allora era quella che si nutriva soprattutto di utopia, come ci ha aiutato a capire Harald Szeemann indicandocela come elemento qualificante della spinta etica della ricerca degli anni settanta. Fuori dall’ambito artistico e come considerazione più generale ricordo che Gianni Vattimo, già una quindicina di anni fa, indicava l’utopismo come uno degli elementi qualificanti del pensiero della fine degli anni sessanta, e tra le eredità di allora come “quella che si può ancora oggi raccogliere senza vergogna”, in quanto corrispondente ad una spinta rifondatrice.

L’oggi, nel necessario guardare all’allora non pare in grado di coglierne il senso più profondo: la spinta a “fare mondo” nella consapevolezza del fatto che per fare mondo bisogna immaginare.

Dunque, perché ci siano dei “mondi futuri” forse occorre che un nuovo aereo rosa sorvoli la Biennale guardando al Mark di

Zabriskie Point (che è del 1970, un anno prima del lavoro di Haacke) come l’artefice di un volo che ha nella propria follia la forza generatrice di una nuova umanità entro l’aridità del deserto.

Il volo è sempre una sfida alle leggi della gravitazione e non si cambia la realtà senza sfide, soprattutto quando si è nel fango e l’unica possibilità è sempre la più improbabile, come quella che ha consentito di salvarsi al Barone di Münchhausen afferrandosi ai suoi stessi capelli e tirandosi su a più non posso. Oggi in particolare è diventato indispensabile esprimere la capacità di alzarsi in volo, ma i capelli di Enwezor, diversamente da quelli del Barone, a Venezia non sembrano reggere alcuna salita.

Ermanno Cristini, artista, è, con Alessandro Castiglioni, ideatore di Roaming, un progetto di ricerca che attualmente ha prodotto 22 mostre in musei e project spaces di altrettanti Paesi europei.

I temi del confronto e della negoziazione sono alla radice del suo lavoro ed hanno prodotto altre esperienze, come quella di Dialogos che ha dato luogo nel 2010 ad una mostra ad Assab One, a Milano e nel 2013 al MACT/ CACT di Bellinzona in Svizzera ed ora in corso nella sua terza edizione.

Dal 2009 ha aperto la sua casa studio invitando ad esporre altri artisti nell’avventura de L’ospite e l’intruso; dal 2011 ha dato vita ad un nuovo progetto di mostre “domestiche”, che si chiama riss(e) dal 2014 realizzato all’interno di un “deposito di idee” di nome Zentrum. Dal 2013 si occupa di mostre nascoste con il ciclo Prière de Toucher e di progetti sull’ozio.

Puoi seguire anche il dibattito

"Voglia di '68?"

avviato da Ermanno Cristini sulle pagine di UnDo.Net, a cui stanno contribuendo artisti e curatori...